清晨公园的长椅上,76岁的王叔照例和一班老伙计们聊天。有人羡慕隔壁小区的周奶奶,93岁还能吃能喝,可有人插话:“前阵子听说她已经卧床不起,子女也操碎了心。”王叔若有所思地嘀咕:“这么大年纪,日子过得那么难,还是健康点,活个够就好。”众人相视,场面一时间静默下来。长寿,似乎从来被当作美德与“福气”,可当衰老带来无法自理、病痛缠身、孤独无助时,真正的幸福还在吗?

或许有人会问:“人到底活到多少岁才叫有福气?”真正的长寿,应该追求什么样的状态?活得久一定更好吗?”带着疑问,我们一起来深挖这背后的健康真相.

不是活得越久就越幸福,“高质量长寿”才是真正的人生赢家

老庄常言“家有一老,如有一宝”,但现实生活却不像人们想象的那样美好。比如刘奶奶,91岁高龄却因疾病卧床,生活无法自理,家人劳心劳力,幸福感反倒被连续消耗。医学调查显示,超过85岁的老人,约有47%会出现不同程度的日常生活依赖,甚至常伴有慢性疼痛、认知障碍等问题。这不仅增加了个人的痛苦,还给家庭带来沉重的心理和经济压力。正因如此,越来越多的中老年朋友开始思考:与其一味追求寿命的长度,不如追求健康、有尊严、有自主能力的“高质量长寿”。

心理学研究发现,“幸福感的拐点”多在75-85岁,超过这个年龄后,幸福指数反而可能逐步下降。许多学者和临床医生也建议:能健康无病、生活自理地活过75-85岁,已是难得的“有福气”。

活到多少岁算长寿?专家划定“幸福线”,你踩线了吗

联合国和我国卫健委的权威数据显示,当前中国人均预期寿命为78.6岁,在发达国家多在80岁左右。所以,医学界普遍认为:凡是活得比平均寿命更久,尤其健康状况良好,即可称为“长寿”。但仅有年纪远远不够,临床医生更关注“高质量长寿”的5大硬指标,尤其是第3项,常被很多人忽视。

两围不过线

男性腰围<85cm,女性<80cm,男性颈围<38cm,女性<35cm。腰臀比例和颈围直接关联心脑血管健康,腰越粗、心血管风险越高。

三项指标正常

血压低于120/80mmHg、空腹血糖<6.1mmol/L、低密度脂蛋白<3.4mmol/L。持续稳定的“三高管理”是中国老年健康长寿的基础。

尿酸不超标

男性<420μmol/L,女性<360μmol/L。高尿酸被认为是“第四高”,长期超标会显著提升痛风、中风等风险。

手握力强

手握力被世界卫生组织列为老年健康标志之一。手劲大,往往代表肌肉和心脏功能更好,骨折和失能风险低。

肺活量大

肺活量越大,身体免疫能力和耐力越强。数据显示,肺活量高于同龄人10%的老人,慢病发生率降低约15%。

如果你上面这些指标都达标,哪怕年龄未到90岁,也完全能称得上“有福气的长寿”。反之,若仅仅追求岁数,却忽视健康管理,晚景并不一定幸福。

身体健康之外,还有哪些“隐形加分项”?医生提出这3点可让晚年更幸福

很多人以为,多熬几年命就叫长寿,其实真正让晚年幸福的秘诀,大多藏在生活的细节里。权威流行病学调查和老年医学共识都指出:

保持均衡饮食

饮食多样、以蔬果谷物和优质蛋白为主,限高油高糖高盐,增加膳食纤维摄入,可以最大程度预防“三高”和慢性病。哈佛大学历时20年的人群追踪,发现均衡饮食的老人预期寿命延长约7.6年,慢病风险下降18%左右。

坚持社交锻炼

有规律的社交和适度体力活动,有助于减少孤独感,降低阿尔茨海默病、抑郁等心理疾病发生率约30%。建议每周至少户外活动2-3次,常联系朋友。

保持积极心态

心态平和、不怕得失的老人普遍“衰老速度更慢”,即使遇上小病小痛也能乐观应对。情绪波动大则免疫力下降,意外和猝死风险提升12%。

只要做到这几点,哪怕年纪没有“突破100”,也能享受自主、尊严与幸福的晚年生活。

长寿不只是数字,还需要“质”的守护

正如王叔所言,“活得久,不如活得好”。与其羡慕那些高龄却日渐虚弱甚至失能的老人,不如把家庭温暖、科学管理和良好习惯一起坚持,让自己在75-85岁的年纪依然身心健朗、生活自理。只要达到了这个水准,完全可以称得上“有福气”、“长寿”。

当然,每个人体质遗传和生活环境各有不同,要定期体检、随时关注自身状态,出现身体和心理不适时,务必及时前往当地正规医院就诊。本文所述建议适用于大多数中老年朋友,但实际效果需根据个人状况综合评估。

人到“古来稀”,最大的期盼莫过于晚年无大病、身心自在安稳。但为什么有些人一过七旬,总是被反复的小毛病、大疾病折磨,有的人却能精神矍铄?研究表明,70岁以后,若能远离3类高危疾病,长寿确实大有希望。而能否坚持几个简单习惯——很多人却容易忽视。

那么,究竟是哪3种病威胁着老年人的长寿?生活中又该做到哪些“切勿”,才有机会健康安享晚年?尤其是第2个“切勿”,许多人常常做不到,结果反而更容易影响寿命。别急,咱们一起来把答案找出来。

70岁后,这3种病若未侵扰,说明你的健康状态远超同龄人!

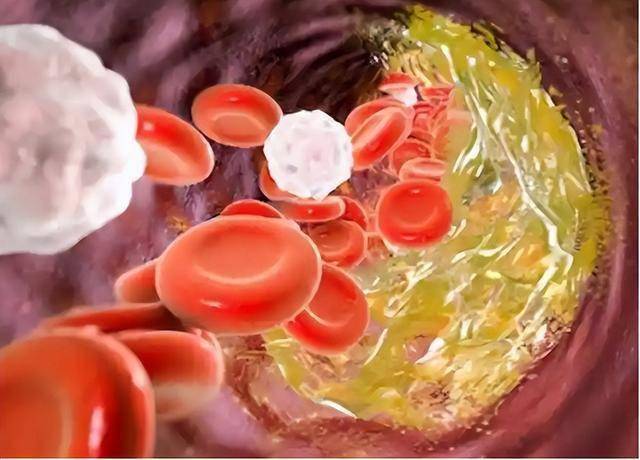

心脑血管疾病:

心脑血管疾病,包括高血压、冠心病、脑梗、脑出血等,是中国老年人健康的第一杀手。数据显示,70岁以上人群,心脑血管病患病率高达60%。它源于血管硬化、弹性下降,严重时可能突然致残或致命。想象一下,家里的水管用久了会结垢变脆,血管其实也一样。哪怕得一次小中风,也可能让人生从此天翻地覆。如果70岁以后你的心脑血管一直通畅无恙,那绝对是长寿的重要保障!

恶性肿瘤(癌症):

很多人容易忽视——癌症之所以常见于高龄人群,关键原因之一是免疫力下降。正常情况下,免疫系统相当于身体的“警卫”,不断巡查体内的异常细胞。当年纪大了,警卫“打起瞌睡”,癌细胞便趁虚而入。我国肿瘤登记数据显示,70岁以上人群的癌症新发率超过30‰,远高于中青年。一旦罹患癌症,绝大多数人的寿命和生活质量都会被大大影响。从医学统计上看,70岁还未出现癌症征兆,说明体内免疫力处于相对较好的保护状态,值得庆幸。

帕金森病:

不少家庭都有这样的困扰:老人行动变缓、四肢震颤、反应迟钝,最后生活完全依赖他人——这其实是典型的帕金森病表现。帕金森是老年神经系统“头号顽疾”,70岁以上患病率可达2%-3%,且晚期患者平均寿命缩短15年以上。不仅运动能力受限,还会严重影响精神面貌和家庭生活。“生命在于运动”,帕金森剥夺了老人最宝贵的行动自由,自然也让长寿希望大打折扣。

70岁之后,做好这3个“切勿”,守住健康底线

切勿吃得太饱:

很多老年人习惯“多吃点,才有劲”,其实长期吃得太饱,会导致消化系统负担加重,增加胃炎、胰腺炎、脂肪肝等风险。研究显示,适当保留两分饥饿可延长寿命约20%。而“七分饱”原则最适合高龄人群:感到八成饱,能站起来去做别的事时,正好停筷。相反,顿顿撑到肚皮鼓鼓,反而会带来腹胀、嗳气、失眠,诱发代谢紊乱,还可能间接增加癌症概率。因此,70岁后一定要克制食量,饮食清淡、定时定量,不暴饮暴食。

切勿胡思乱想:

70岁后,很多人外表平和,内心却长年被各种负面情绪包围——担心健康、担忧子女、对未来充满焦虑。有研究统计,心理压力可使心血管事件风险升高20%-30%。长期胡思乱想、焦虑不安,会干扰睡眠、影响食欲,甚至加速老年认知障碍的发生。保持乐观积极的心态,适当转移注意力,培养一两项能让自己投入的爱好或社交活动,反而对健康恢复和疾病抵御力有正面促进作用。切莫为未发生的事情担忧,更别压抑着什么都不说,对健康影响极深!

切勿忽视体检:

别以为没有明显不适,就代表身体没毛病。很多“隐形杀手”如高血脂、早期癌变、骨质流失,在初期都会悄然无声。权威建议,70岁后每年至少体检1-2次,重点筛查心脑血管、肿瘤、内分泌及骨密度指标。常规体检有助于及时发现风险变化,早期干预,避免小病变成大病。根据北京市某大型三甲医院数据,70岁以上健康老人的体检主动率比患病老人高出37%,这一习惯无疑是他们长寿的“隐形法宝”。经常体检,还能帮助家庭成员更早获知父母的健康状况,让家庭变得更有安全感。

长寿其实很简单,贵在日常坚持

70岁以后,身体可能不如年轻时灵活,但只要远离上述三大疾病,依然有很大概率拥抱高质量长寿。日常生活,看似平凡的饮食节制、保持好心态、体检不落下,实际上构成了守护老年健康的3大防护罩。

医学共识普遍认为:老年健康和长寿并非天命,更多来源于科学的生活方式和疾病预防意识。调整饮食、管理情绪、重视体检,每天都能做、人人都可以做。健康,其实就在我们一点一滴的坚持之中。

当然,每个人身体状况不同,想获得理想的健康和长寿效果,请务必结合自身特点,定期前往当地正规医院咨询专业医生,接受个性化健康指导。只要不放弃科学的生活方式,不抱侥幸心理,长寿终将成为越来越多老年朋友的现实人生。