| huozm32831 | 2025-07-15 15:48 |

|

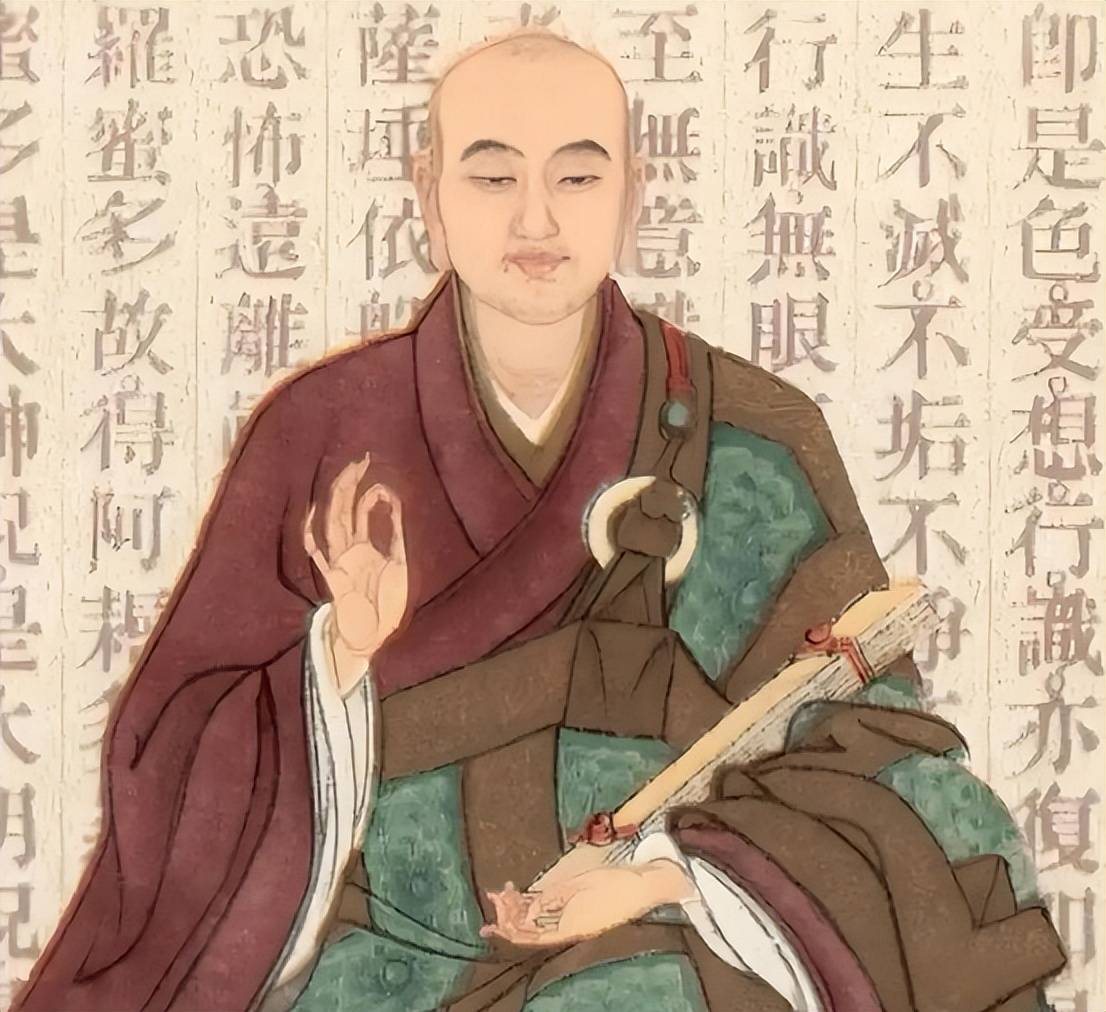

《西游记》里,唐僧取经后带着徒弟们集体“成佛”,尤其是孙悟空那顶“斗战胜佛”的帽子,看得人热血沸腾。 可翻开真实历史,玄奘法师的晚年剧本,写的全是“宫廷权斗”和“政治清算”,别说成佛,连安度晚年都成了奢望。 贞观十九年(645年),玄奘带着657部佛经回到长安时,确实风光无限。唐太宗亲自接见,特许他在皇宫开讲座,甚至要求他把西行见闻写成书。 这部《大唐西域记》后来成了研究中亚历史的“百科全书”,连印度人挖古迹都得靠它当指南。 但玄奘没料到:皇帝的礼遇,本质是“工具人”的合同。太宗看中的是他带回的地理情报和西域各国虚实,至于译经弘法?不过是附带任务。  从巅峰坠落的转折点 太宗去世后,新皇帝唐高宗李治一上位,玄奘的“好日子”戛然而止。 玄奘与太宗朝的陇西贵族集团交往甚密,而李治正想打压这批前朝旧臣;长安百姓对玄奘的狂热崇拜,让朝廷心惊,史载他出门讲经时“万人空巷”,这影响力谁不忌惮? 导火索是一场佛学辩论。高宗和武则天授意御医吕才公开质疑玄奘的学说,本想让他服软,谁知玄奘凭真才实学怼得对方哑口无言。赢了辩论,却彻底输了圣心:皇帝从此将他视为“不服管束的刺头”。软禁与流放的晚年 玄奘赢了那场御前辩论,却彻底踏进了政治漩涡的中心。此后的日子,译经场的经卷越堆越高,他脖子上的枷锁也越收越紧。 高宗表面仍尊玄奘为“国宝”,甚至派当朝宰相于志宁“协助译经”。但《大慈恩寺三藏法师传》透出端倪:这位宰相的职责实为“监察”,玄奘见客需经审批,书信被抽查,甚至生病请御医都被阻拦。 弟子们愤懑写道:“师每欲就医,辄有司以无敕命拒之。”译经场成了镀金的牢笼。 更大的羞辱接踵而至。662年,玄奘突然被勒令迁往长安西郊的破败小庙西华寺。表面理由是“清修译经”,实为削权贬谪。 这座年久失修的寺庙远离京城中心,连日常饮食都难保障。更诛心的是,朝廷同时下令拆毁终南山数十座佛寺,那些都是玄奘门徒的修行之所。  釜底抽薪,这是朝廷对僧团势力的系统性绞杀。 664年正月初九,玄奘在玉华寺(今陕西铜川)译经时突遭意外。史书仅模糊记载“因损胫足”,但从他数日后头部重伤的惨状推测,可能是在楼梯或高处坠落。 当弟子们哭求送医时,朝廷竟以“玉华寺距长安二百里”为由严令不得移动。寒冬腊月里,这位曾踏平雪山沙海的高僧,最终衰竭于破庙草席上。 讽刺的是,他离世后朝廷立刻“变脸”:高宗宣布罢朝三日,长安城五十万人自发沿街哭送灵柩。 生前被囚禁,死后作道具,那些曾阻挠他治病的官员,此刻正站在送葬队列最前排高声哀悼。  历史暗潮 玄奘的悲剧落幕了,但他的骨灰盒成了更锋利的解剖刀,剖开皇权与信仰博弈的血肉。 太宗最初厚待玄奘,图的是西域地图和吐蕃情报;高宗镇压玄奘,本质是消灭“不可控的精神权威”。 在帝王眼中,理想的高僧应该是两种人:译经机器(如玄奘前期),或者驯化的祥瑞(如后期被包装的玄奘)。而玄奘始终拒绝扮演这些角色,他坚持“沙门不敬王者”,甚至要求皇帝遵守佛教戒律,这无异于与虎谋皮。  明代吴承恩写唐僧取经成功时,未必不知道玄奘的真实结局。但明代宗教管控严酷程度堪比唐代。 朱元璋刚出台《御制至戒僧律》,规定僧人不得结交官员、不可评论国事。在这种高压下,《西游记》把政治迫害改编成“妖怪作乱”,把朝廷逼迫美化为“如来封佛”,既为过审,也是文人的无奈曲笔。 极具讽刺的是,当年被唐王朝抛弃的玄奘,千年后却成为最耀眼的跨国文化符号。 日本至今保存着他带回的贝叶经原本;印度那烂陀寺重建时,墙上大幅壁画描绘玄奘讲学场景;韩国庆州芬皇寺的“玄奘取经图”比中国现存所有版本早三百余年。 当长安城里他的坟茔荒草丛生时,整个东亚却在自发塑造他的金身。真正的文化伟人,连专制者都无法彻底抹杀。  我们为何仍需要玄奘 站在西安城南的少陵原上,玄奘长眠的兴教寺依然香火鼎盛。寺内三座墓塔并立(玄奘居中,两侧为弟子窥基与圆测),恰似暗喻唐代官方对他的最终定性,承认其高度,但必须夹在两座护法塔之间严加“看管”。 他刺痛了这个功利时代。比起“取经”的壮举,玄奘更珍贵的是对学问的纯粹性:冒死西行是为“解经义之惑”,拒绝御医是怕“中断译经”。 当现代人把学历当求职跳板、研究论文成职称筹码时,玄奘用生命书写的是一份精神遗嘱,真理只跪拜于虔诚,不屈从于权力。  玄奘去世四十年后,弟子惠立冒死写下《大慈恩寺三藏法师传》。书中详述朝廷迫害细节,甚至保留“高宗见师病容而默默无言”的控诉性场景。 正因有这些记录,我们才能撕破《西游记》的糖衣,直面历史残酷的本相。 对英雄最好的缅怀,不是造神,而是记住他作为人的挣扎与伤痕。 暮鼓晨钟间,兴教寺的游客总在塔前争论不休。有人说三塔并立是禁锢,也有人认为是拱卫。 其实答案早已写在玄奘临终之言中,那时他推开了弟子递上的止痛药,只平静说道:“经书未成,身痛可忍;若慧命断绝,痛不可救。” |

|