| 527801728 | 2025-07-15 20:31 |

|

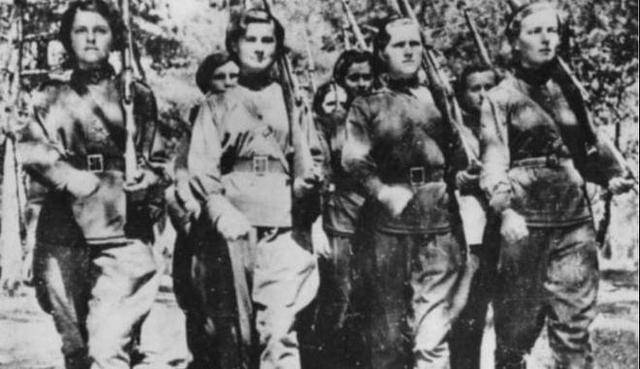

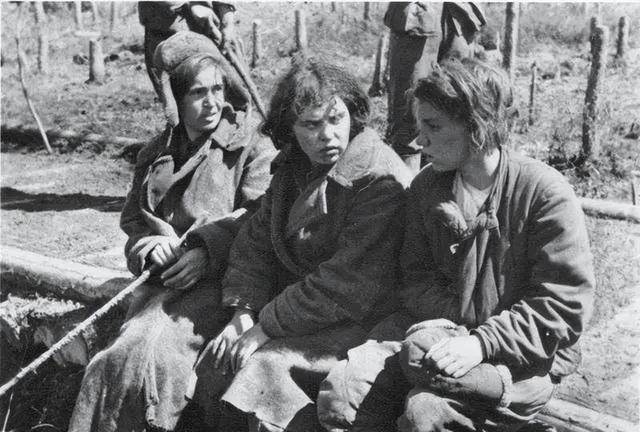

《——【·前言·】——》 1945年,苏军攻进柏林。硝烟还未散尽,一场突发的小事却引爆了街头。 女兵走进厕所,德国女人尖叫出声,到底看见了什么?   攻进柏林那天,谁都没好脸色 柏林战役开始于4月16日。东线百万苏军压境,火炮声像是没命地往城市里砸。房子塌了,地铁炸了,桥梁断了。没地方躲。 苏军一路从奥得河打过来,穿过塞洛高地,一路撕开德军最后的防线。 红军憋着一口气,进了城,跟仇人对账一样。 谁也没劝得动。前头是第1白俄罗斯方面军,朱可夫指挥。后头第1乌克兰方面军,康涅夫领着。 他们在抢时间,比着谁先拿下总理府,斯大林下了命令:谁先升红旗,谁功劳最大。  部队推进时根本没按常规走,坦克直接从街心花坛碾过去,装甲车撞开路边水泥桩,步兵端着枪扫着窗户前进。 市中心早就炸成一锅粥,广场上全是焦黑的坦克残骸。 尸体没清,血混着雨水往下流。苏军一路推进到市政厅时,已经没人管地上的水坑踩没踩,裤腿早湿透了。 那时候,苏联的女兵也都在队伍里。不少是通信兵、卫生兵,也有背着枪的狙击手,头发剃得短,穿一样的军装,背枪戴钢盔。 远远看过去,和男兵没什么两样。 她们经历过前线,被德军打过,被炮火震过,也看着身边的战友倒下。心里早没柔软的地方。  有一队女兵,归属近卫步兵团,随推进部队抵达柏林市西南侧街区。 那块地方炮击不算最猛,房子还剩下几栋框架,有个拐角处还有座砖墙厕所残骸,能挡点风雨。 女兵们下车列队,刚站稳不久,就有人憋不住了。 那时候战场上可不讲究,能找个有墙角的地儿,已经算不错。副官一指那头:“那边还有个厕所。” 这话刚落,几个女兵就朝那边走了。  拐角那头,尖叫炸开了 砖墙没倒,门框还在,铁皮门歪着挂着,屋里昏暗。 几个德国女人早就钻进去了,躲炮火,也怕苏军,柏林陷落那几天,老百姓像惊弓之鸟,街上走动的不是军人就是尸体。 她们进了厕所,一看,门外站着几个军人模样的身影。  个头不低,穿着军服,扛枪,脸冷冰冰的。 女人们往后一缩,第一反应不是看清,而是怕。 外头那几个女兵压根没察觉屋里还有人。一个抬腿就进门,脚步声重,军靴踩在水泥地上哐哐响。 另一个刚转身准备解下背包,后头突然传来一声尖叫。 那声音尖锐到刺耳,像是踩到了地雷。紧接着一阵慌乱的德语咒骂,声音抖,像是哭又像是吼。有人踢门,有人撞墙。 几秒钟不到,外头的女兵都懵了。 那几名德国女人慌不择路地冲了出来,其中一个跑着还跌了一跤,裤腿湿了,双手撑着地爬起来继续跑。  她们脸色苍白,看见穿军装的就闪,就躲,就叫。 苏军士兵听见动静,也冲了过来,端着枪。有人喊口令,有人举枪警戒。 现场瞬间像炸了锅。几个女兵站在厕所前,头还没转过来,脸上的表情完全不理解。 过了十几秒,哨兵赶到。不是柏林原有的警察,而是苏联宪兵。 那个宪兵一看现场,赶紧拦住士兵往前冲的动作。再细一看——吓尖叫的不是被袭击,而是误会。 那几个德国女人,完全没意识到冲进来的不是男兵,而是苏联的女兵。 短发、军装、钢盔、皮靴,带枪,不说话,一脚跨进厕所门。这在那种氛围下,已经足够让人联想出最坏的后果。  现场没人笑,也没人说话。 女兵们摘了钢盔,站在门口。她们脸上没有表情,额头的汗滑下来。有人轻轻吐了口气,转身走回了队伍里。 宪兵挥了挥手,散人。这事没有结果,也没人问是谁错。  不是敌意,是认不出来 误会没再扩散。没人开火,也没人被关,德国家庭里能留下女人的,多是老人或带孩子的。那几位慌张的德国女人没敢回头看一眼,逃得远远的。 苏军宪兵在现场站了几分钟,什么都没说。 巡逻的步兵回来复命,那几位女兵站在原地,表情冷着,谁也不搭理谁。  这种场面,在柏林不算稀罕。 苏联红军里的女兵,从来没得到过特殊对待。 哪怕是在前线,她们也一样趴在泥地里打冷枪、趴在雪里守夜、提着担架拖死伤员。打完伏击就地掩埋死者,甚至来不及脱下血衣。 战争改变了这些人的脸,也磨平了原有的性别分界。头发剪得极短,军装单一,没彩色披风,也没高靴。 多数时候,她们连眉毛都灰扑扑的,像刚从灰堆里钻出来。  德国平民根本认不出来谁是女的。 在当时的德国社会,女性穿裙装、戴头巾是主流。 即便是防空队员,也保留了女性制服上的腰带、袖口蕾丝之类的装饰。 突然撞见几个外貌刚硬、衣着统一、还端枪的“军人”进了屋,那种心理冲击足以压垮一个已经崩溃的平民。  当天傍晚,这个消息就传开了。附近几个街区的居民彼此耳语,说厕所那边“来了几个军人”,“女人们吓得瘫倒在地”。 没人提她们是“女兵”。 哪怕是女兵自己,也没主动解释。战争到这个阶段,没几个人还在意性别。 有时候身份不是靠嘴说出来的,是靠人认出来的。认不出来,就成了错觉,成了恐惧。  在这支进城的部队里,还有几名曾在斯大林格勒参战的老兵,她们见过尸堆三米高的街道,也走过失温的河流。 枪法精准,动作利落,说话直接。 她们穿着一模一样的棉服,背枪走街口,没人知道她们几个月前,刚在东普鲁士击毙德军狙击手,没人知道她们,曾用止血带捆住自己伤口,拖着一条腿打出最后一发子弹。 她们从来没机会解释自己是“女人”。她们也不需要解释。 那天晚上,没写在战报上的,是这些女兵收拾完装备,坐在卡车边缘默默地抽烟,没有灯,只有火星一闪一闪。  军靴沾着泥,裤脚没洗,脸上还有干涸的血痕。 一场因误认而起的惊叫,就像柏林城里突然冒起的浓烟,很快飘散了。 留下的,是一段尴尬、真实、写不进奖章里的战后插曲。  德国人怕的,不只是子弹 误会过去了,可柏林的空气仍然紧绷,德国民众怕苏军,这种怕不是单指战斗力,是对“战胜者”一切不确定行为的防备,更何况战争残酷,仇恨未散。 那段时间,苏联士兵进出各个街区,进行清缴、接管、控制物资。  女兵也被分派进建筑物内协助搜查,执行通信任务,或者维持秩序。 多数德国平民根本没见过女兵,更没见过这样的女兵。 她们短发、带枪、走路带风。有时候在楼道里一闪身,连小孩都吓得躲在门后。 这和她们的身份没关系,和战争带来的心理阴影有关。 德国民众把所有军人都当成危险源。谁穿军装、谁背枪、谁说俄语,谁就是“恐惧”的来源。  有一段时期,苏军规定女兵不得单独行动,出门必须结队。原因之一,就是屡屡发生“女兵被误认”的场面。 并非所有误会都能像那天那样和平收场。也有女兵被德国家庭拿棍子驱赶,也有女人大喊大叫想报警。街上混乱,一切靠强压维持。 可即便如此,没人公开责备德国妇女当日的惊叫,也没人把女兵推出来澄清。 那个误会太真实,真实到像一面镜子,照出战争的荒诞和人心的裂缝。 而最讽刺的,是这群女兵里有几位后来还参加了战后审判、处理物资、搜查档案的工作。  她们带着苏联颁发的勋章,坐在废墟重建的临时营房里,一边整理文件,一边被门外的德国孩子偷偷躲着走。 那场尖叫,不是孤例,也不是偶然。 是那段时期,德苏交界线上的某种象征。一个城市刚刚崩溃,一个民族还未适应失败,一个群体突然撞见了与他们想象完全不一样的敌人。 他们喊的那声,是对身份的误认,更是对恐惧的下意识反应。 不是所有人都能明白:走进厕所的,是前线女兵,不是攻入家门的男人。  战争结束的标志,不是红旗升起,而是街道变得沉默,像什么都没发生过。 女兵走过街角,不会回头看身后的窗子,玻璃后,有人低声说话,有人按下窗帘。 参考资料 《战争中没有女性》,斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇,生活·读书·新知三联书店,2016年版 |

|