| huozm32831 | 2025-07-16 20:06 |

|

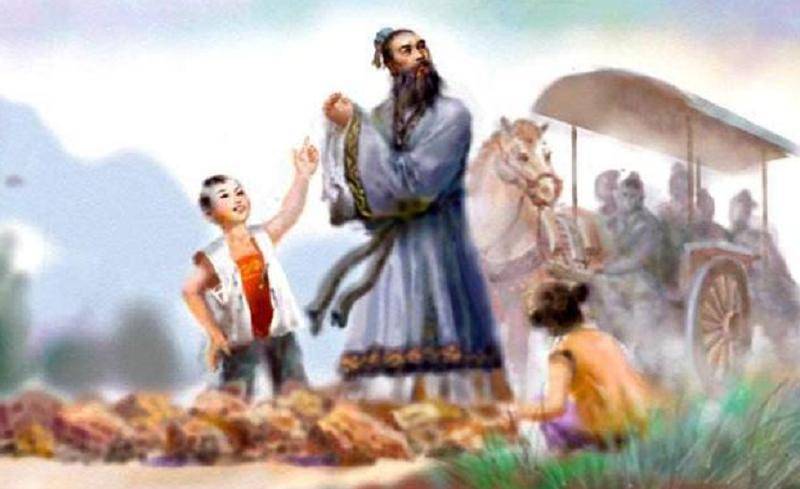

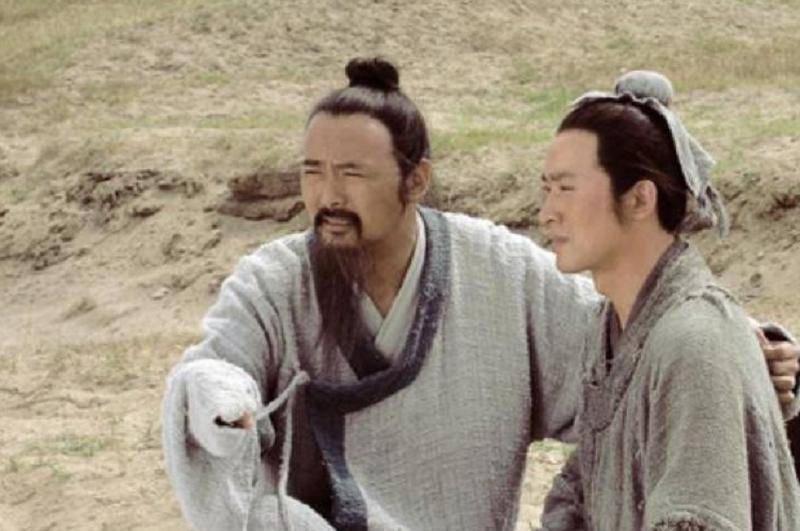

孔子被誉为“至圣先师”,是中国古代最为尊崇的思想家之一。作为儒家思想的创立者,他的学说深刻影响了中国封建社会,成为了主流思想体系,并为帝王将相提供了治国理政的指导理念。孔子的思想不仅是政治的指南,还是社会道德的基石,因而在当时的王公贵族和学者阶层中,孔子的地位极为崇高。  在教育领域,孔子的见解和方法广为传颂,并且被后人频繁引用,成为中国古代教育思想的根基之一。然而,令人惊讶的是,这位学识渊博、备受敬仰的教育大家,竟然有过一位年仅七岁的“老师”。  这一故事出自《三字经》,讲述了孔子在周游列国时,曾拜一名七岁小童项橐为师。孔子和项橐就世间的诸多问题展开了辩论,项橐的聪慧让孔子叹为观止,令他甘拜下风。孔子为何会拜一名七岁儿童为师?在春秋战国时期,除了项橐,还有哪些具有非凡智慧的神童呢?  孔子是教育界的权威,他周游列国,广收弟子,宣扬儒家思想,同时也通过其广泛的影响力获得了许多诸侯国君的支持和信任。在孔子门下的弟子各具特色,孔子深知每个弟子的不同性格,因此他一直主张因材施教,针对每个弟子的特长和缺点,采用最合适的教育方法。  例如,孔子的两名弟子——子路和冉有,都曾向他请教过同一个问题:“闻斯行诸?”意思是:如果听到某件应当做的事,是否应该立刻去做?对于这个问题,孔子给出了完全不同的回答。  孔子告诉子路:“当你听到应该做的事情时,首先应询问你的父亲和兄长,参考他们的意见,再决定是否行动。”孔子认为,子路性格急躁,做事常常冲动,所以他希望子路学会冷静思考,听取他人意见,做出更理智的决策。  而面对冉有时,孔子则回答:“如果你听到应该做的事,就要立刻行动,抓住时机,不要犹豫。”冉有为人谨慎,容易错失机会,孔子希望他能够更加果断,不要因过度小心而错失良机。这种“因材施教”的教育理念,体现了孔子对每位弟子性格的深刻理解。  孔子的教学方法虽然严谨,但他本身也并非无懈可击。在他周游列国的旅程中,曾有过拜七岁小孩为师的经历。在一次前往莒国的途中,孔子和他的弟子们遇到了一位七八岁的男孩,这个男孩站在道路中央,见到孔子的车驾驶过来,竟然没有避让,毫不退让。孔子见状,便下车问他为何不让路。这个男孩却毫不示弱地回应道:“自古只有车马绕道,哪儿见过城池避让车马的道理?”  孔子听了这话,心中一惊,开始观察四周。原来,这名男孩指着地上的石堆,告诉孔子这就是他所说的“城池”。男孩用石头堆砌了一座小小的城堡,理所当然地认为自己所建的“城池”应该让车马绕道。孔子见此,便耐心地劝导他说:“城池不必避让车马,但城池应该有让车马通过的城门,你说对吧?”男孩听后,十分认同,随即做了一个手势,仿佛指引孔子从虚拟的城门通过。 孔子对这个七岁的男孩产生了浓厚的兴趣,便主动提议与他交换问题,看谁能更好地回答对方的提问。于是,孔子问了一个哲学性的问题:“人类的生存依赖天上星辰的运行和地上五谷的滋养,你能告诉我,天上有多少颗星辰,地上有多少颗五谷吗?”这看似无法回答的问题,孔子希望考察项橐的智慧。  项橐听后,机智地回应道:“天高不可丈量,地广不能度量,每天都有不同的星辰出现,每年也会有不同的五谷生长,这不就是自然之理吗?”项橐以这种方式巧妙地回避了孔子提出的“确切数量”的问题,反而引出了自然界的无常与变化。  孔子不禁为项橐的聪明才智所折服,但项橐并未停下脚步,继续向孔子提出了一连串充满哲理的问题:“先生可曾数过自己眉毛的数量?知道鹅和鸭为何能在水面上漂浮,松柏为何能四季常青?”每个问题都让孔子陷入沉思,难以作答。  最让孔子震惊的是,在遇到一队送葬队伍时,孔子看到死者的亲人既没有痛哭流涕,反而在吟唱歌谣,孔子对此感到非常不满,认为子女应当在父母去世时表现出更多的悲伤与悔恼。然而,项橐却反驳道:“死者的亲人并非不孝,他们是为父母能够无疾而终、安详离世而感到欣慰。相比痛哭,能做到无愧于心的孝道,才是更为重要的。”  项橐这一番深刻的见解,让孔子重新审视了自己的看法。最终,孔子向这位年仅七岁的神童鞠躬致敬,称他为老师,并表示自己愿意从他学习。这段师徒情谊,成为后人津津乐道的佳话,项橐也因此声名远扬。  然而,春秋战国时期的神童并不仅仅是项橐一位。另一个著名的少年天才甘罗,同样在历史上留下了深刻的印象。甘罗年仅十二岁时便凭借聪明才智,帮助吕不韦完成了一项重大的外交任务,成功策动赵国让步,避免了战争的爆发。  甘罗在年轻时展现出的非凡才智,获得了许多人的钦佩,但他的结局也并不如人意。不同的历史记载对甘罗的死因有不同的解释,一些人认为他因身体虚弱早逝,另一些人则认为他因过度聪慧而招致秦王猜忌,最终死于非命。  无论如何,项橐和甘罗的故事都揭示了“天才”背后的命运多舛。那些看似光辉灿烂的少年智者,往往难以逃脱早逝或悲剧结局的命运。而他们短暂而璀璨的生命,留下的传说和故事,仍然被后人传颂不衰,成为历史的瑰宝。  |

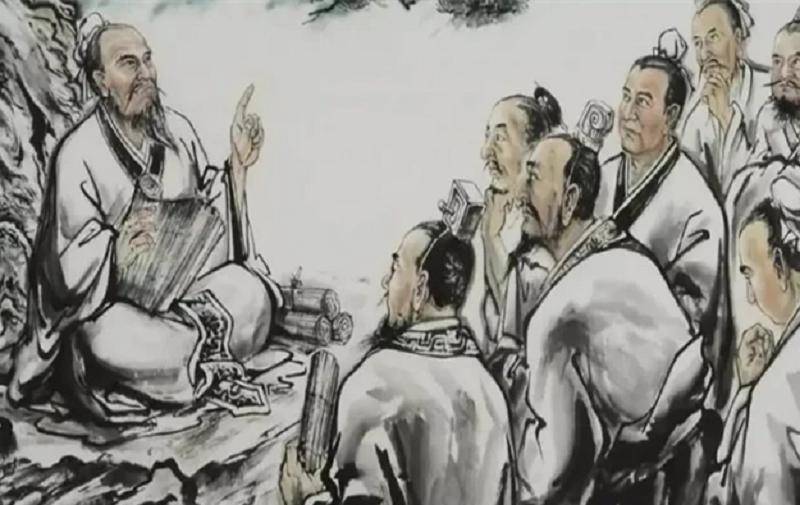

|